○美作市知的障害者職親委託実施要綱

平成18年9月29日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者が就職に必要な知識、技術等を習得することにより知的障害者の雇用の促進及び職場における定着性を高めるため、知的障害者を一定期間職親に預け、生活指導、技能習得訓練等を行うこと(以下「職親委託」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「職親」とは、知的障害者の自立支援に熱意を有する事業経営者等の私人であって、知的障害者を自己のもとに預かり、その自立に必要な指導訓練を行うことを希望する者のうち、市長が適当と認めた者をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住する知的障害者(知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者又は療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)とする。

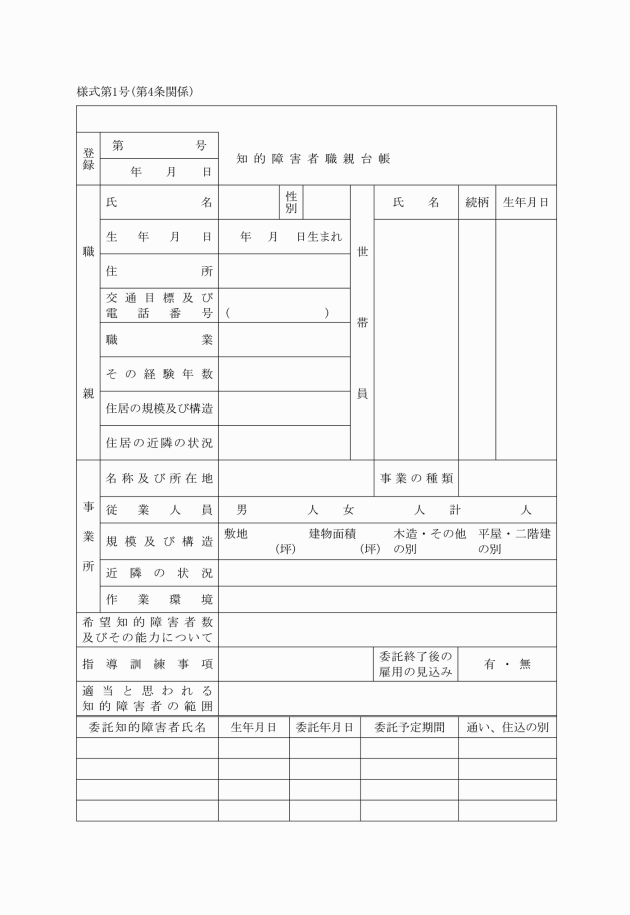

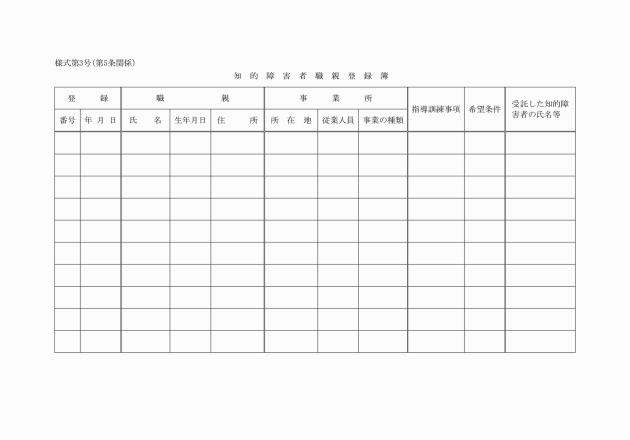

(備付台帳)

第4条 市長は知的障害者職親台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

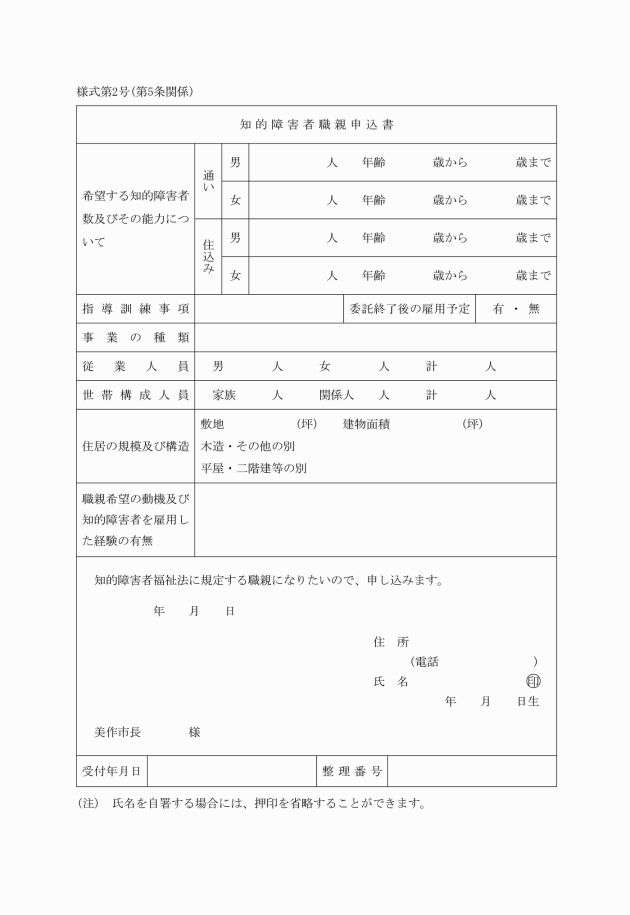

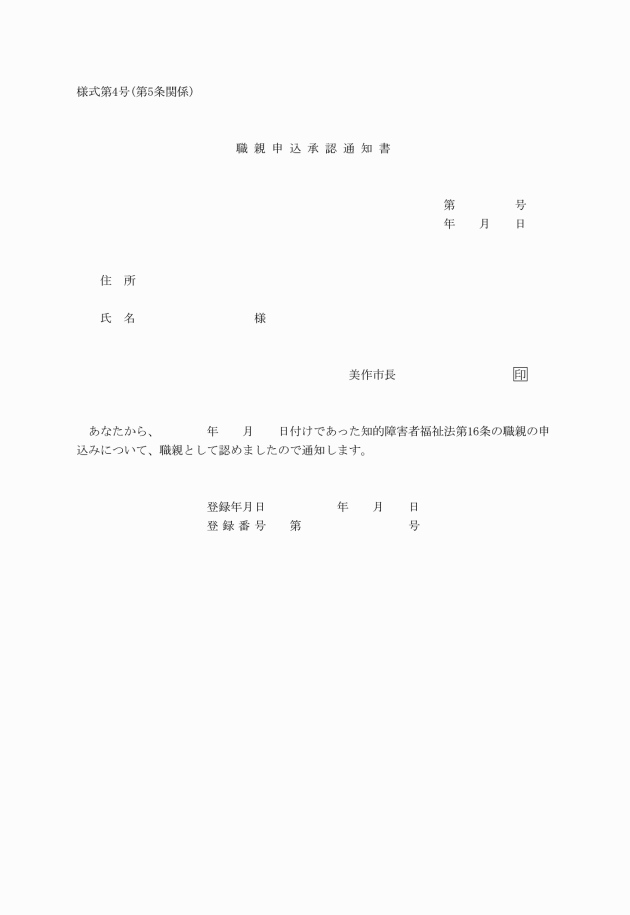

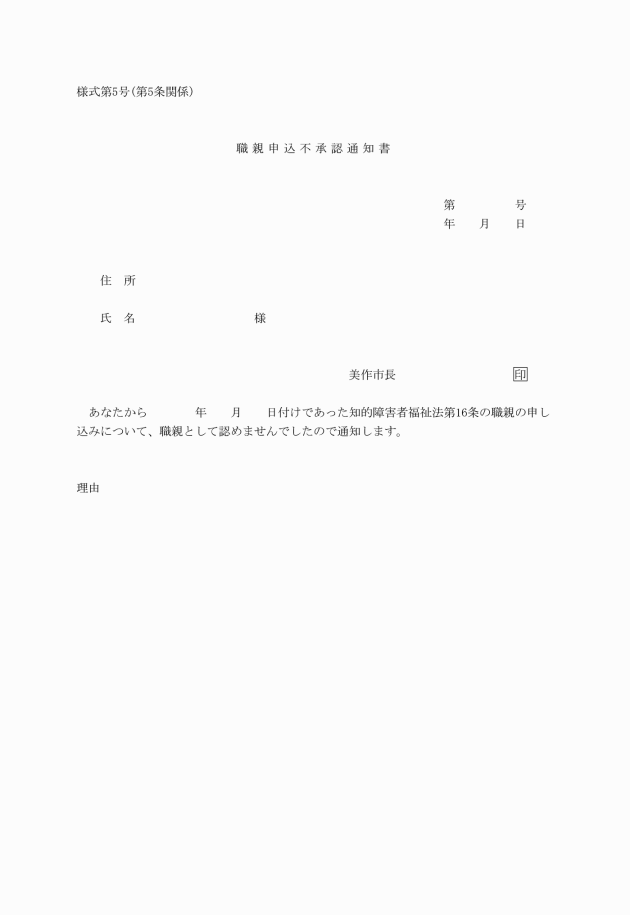

(職親の申込等)

第5条 職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第2号。以下「職親申込書」という。)により市長に申し込まなければならない。

(欠格事項)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、職親として認定しないものとする。

(1) 職親の職業の種類及び性質、職場の環境、家庭等が知的障害者の保健その他自立を図る上で不適当な者

(2) 職親の動機が知的障害者の労働力の搾取を目的とすると認められる者

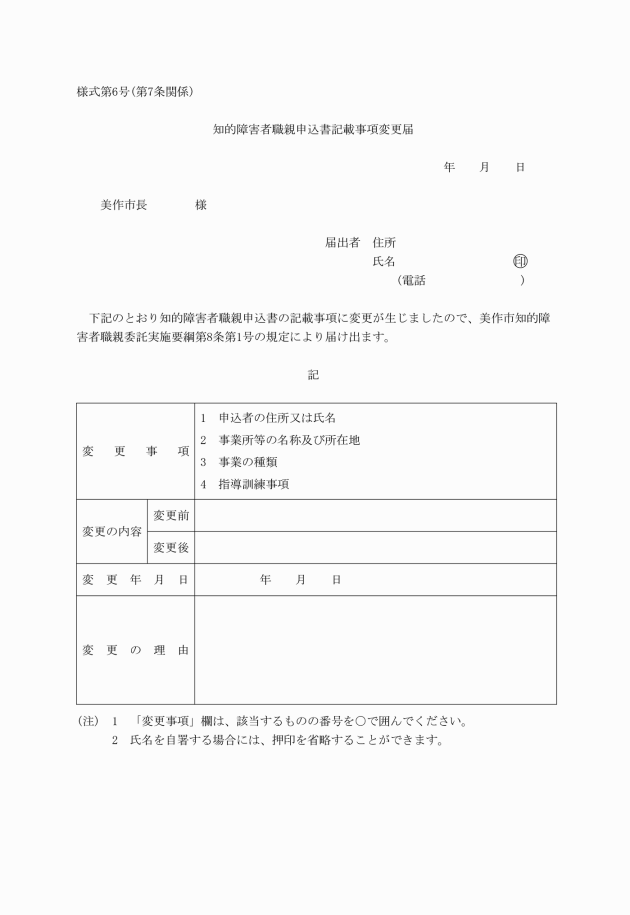

(1) 知的障害者職親申込書の記載事項に変更が生じたとき。知的障害者職親申込書記載事項変更届(様式第6号)

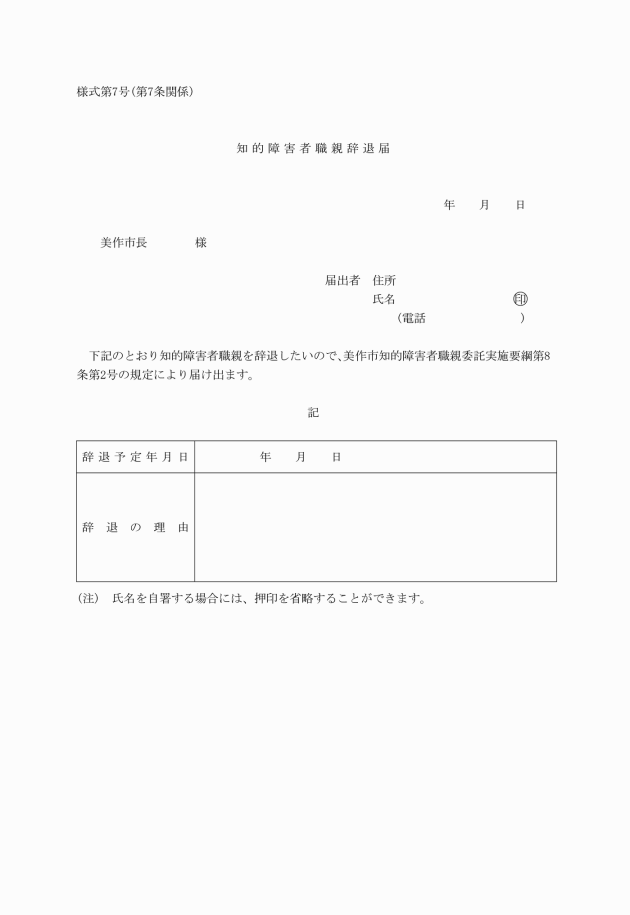

(2) 職親を辞退しようとするとき。知的障害者職親辞退届(様式第7号)

(職親の登録の取消し)

第8条 市長は、職親の登録を受けた者について、第7条に規定する基準を満たさなくなったと認められる場合のほか、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その登録を取り消すことができる。

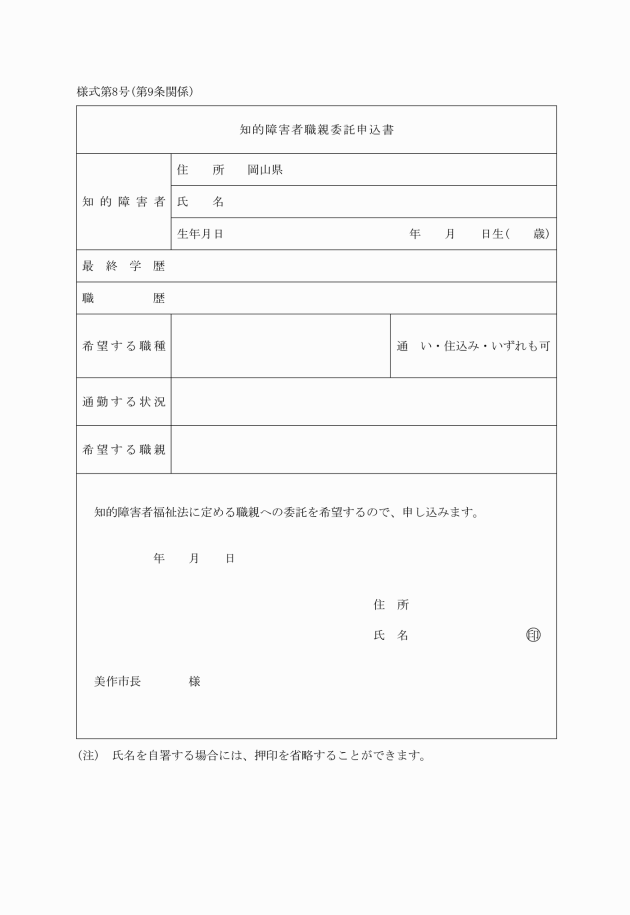

(職親委託の申込等)

第9条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第8号。以下「職親委託申込書」という。)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の職親委託申込書を受理したときは、職親委託の適否について知的障害者更生相談所の長に判定を依頼するものとする。

(職親委託の決定)

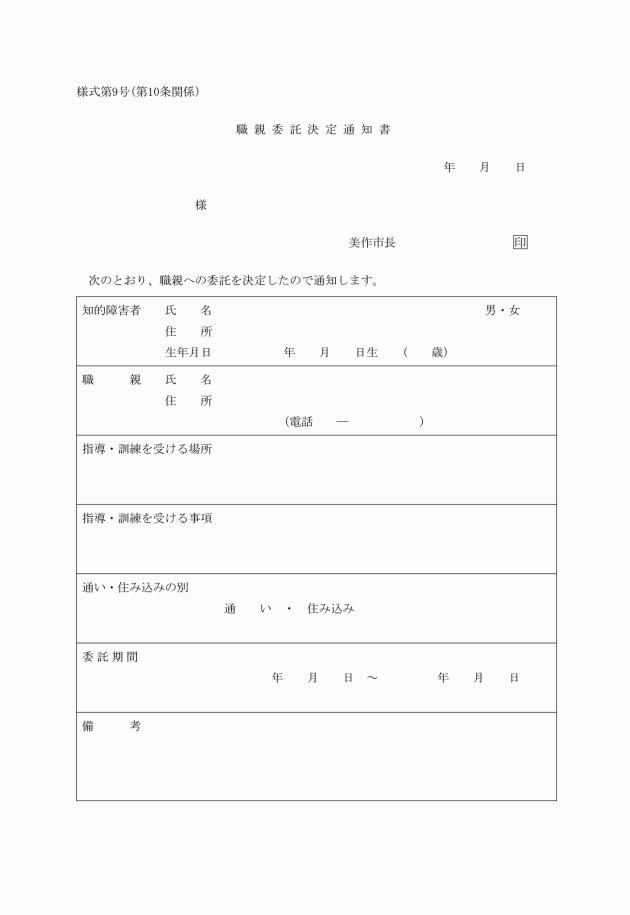

第10条 市長は、前条第2項の判定の結果、職親に委託することが適当と認めるときは、職親登録簿に登録されている者のうちから当該知的障害者に適合する職親を選定し、あらかじめ1年以内の期間を定めて委託するものとする。ただし、期間の更新を妨げない。

2 市長は、職親委託を決定したときは、知的障害者職親委託決定通知書(様式第9号)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

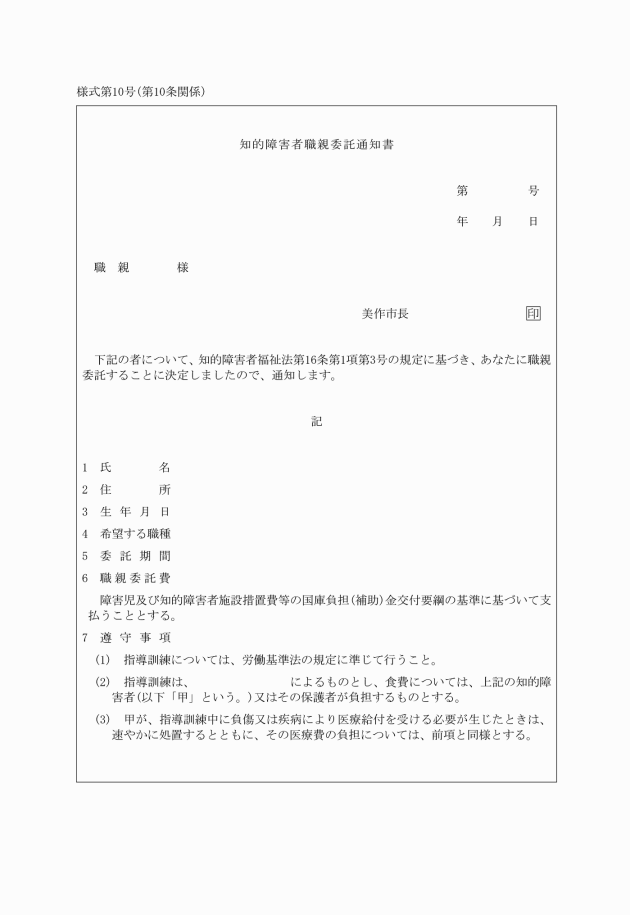

3 市長は、職親委託を決定したときは、知的障害者職親委託通知書(様式第10号)により職親に通知するものとする。この場合において、職親登録簿に委託に関し必要事項を記載するものとする。

4 市長は、職親委託の決定に当たっては、職親及び当該職親の事業所の職員が守るべき条件、当該知的障害者の特性等を十分に説明して職親の同意を得るとともに、当該知的障害者又はその保護者に必要な注意を行うものとする。

(職親委託の実施)

第11条 市長は、委託の期間内又は期間終了後に職親委託の目的が達成されたと認めるときは、職親と当該知的障害者の関係が一般雇用に切り換わるよう、又は当該知的障害者が新たに就職できるよう努めるものとする。

2 市長は、職親の委託をしたときは、当該職親の家庭又は事業所を訪問する等により職親委託が適正かつ効果的に行えるよう指導監督するものとする。

(経費)

第12条 市長は、職親の委託をしたときは、当該職親に対し、知的障害者1人あたり月額30,000円を支弁するものとする。

(経理)

第13条 職親委託を受けた職親は、経理に関する帳簿等必要な書類を整備し、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成18年10月1日から施行する。