○美作市消防通信管理運用規程

平成17年3月31日

消防訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 通信業務

第1節 通則(第4条―第8条)

第2節 有線通信(第9条―第15条)

第3節 無線通信(第16条―第21条)

第4節 無線通信の統制(第22条―第26条)

第5節 記録(第27条・第28条)

第6節 点検及び整備(第29条―第35条)

第3章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、法令等で別に定めのあるもののほか、消防に関する通信施設の適正かつ効果的な管理及び運用の確保に必要な事項並びに消防に関する通信の基準的事項を定めるものとする。

(1) 通信施設 美作市消防における通信の用に供されるすべての設備及びその設備を構成する機械器具等をいう。

(2) 消防通信指令システム 災害通報の受信、出動指令、有線及び無線通信を実施するためのシステム化した通信設備の一体をいう。

(3) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(4) 基地局 陸上移動局との通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(5) 卓上型固定移動局 消防本部と他の消防庁舎等との通信を行うため、消防本部その他消防庁舎等に開設する無線局をいう。

(6) 陸上移動局 消防自動車、救急自動車その他の車両(以下「消防車等」という。)に積載し、又は消防隊、救急隊若しくは救助隊(以下「消防隊等」という。)の隊員が携帯して運用する無線局をいう。

(7) 通信取扱者 通信施設の通信操作に従事する者をいう。

(管理責務)

第3条 消防長は、関係法令及びこの訓令の定めるところにより、通信施設を適正に管理運営しなければならない。

2 消防署長は、通信施設を適正に保守管理し、通信の業務が円滑に遂行できるよう適切な指導と調整を行うとともに、通信施設の効果的な運用を図らなければならない。

3 消防署長は、所属に配置された通信施設を適正に維持管理するとともに、その通信施設を円滑に運用しなければならない。

第2章 通信業務

第1節 通則

(通信業務管理者)

第4条 前条第1項に規定する管理業務を補助させるため、消防署に通信業務管理者を置く。

2 前項に規定する通信業務管理者は、消防署長とする。

(通信業務管理者の職務)

第5条 通信業務管理者は、次に掲げる事項を管理しなければならない。

(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法に定める規制事項の監視

(2) 通話及び通信障害の監視

(3) 通信施設の保全

(4) 通信障害の未然防止と改善研究

(5) 通信取扱者に対する運用指導及び研修

(6) 関係書類の管理

(7) 前各号に掲げるもののほか、通信業務に関すること。

(通信取扱者)

第6条 通信取扱者は、関係法令及びこの訓令の定めるところにより、通信要領の熟達と通信施設の精通に努めるとともに、常に的確な判断と迅速な操作により通信業務の効果的な運用を図らなければならない。

(通信取扱者の遵守事項)

第7条 通信取扱者は、通信業務中においてその持ち場を離れてはならない。ただし、交代要員がその持ち場に就いたことを確認した後にあっては、この限りでない。

2 美作地区消防指令センター(以下「指令センター」という。)の通信取扱者は、次に掲げる事項を厳守し、通信施設の機能を十分に発揮するよう努めなければならない。

(1) 消防車等の動態を掌握すること。

(2) 消防通信指令システムに入力された情報その他通信指令室が管理する情報を有効に活用すること。

(3) 各関係機関の情報システム等の支援情報を有効に活用すること。

(4) 大字、字及び主要目標物等の地理に精通すること。

(5) 指令センターは常に整理整頓に努め、みだりに部外者を入室させないこと。

(消防通信の優先順位)

第8条 消防通信の優先順位は、次の各号の順によるものとする。

(1) 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときに、当該災害について、指令センターに通報し、又は署所に通報された後に指令センターに伝達する通信で、119番通報、駆け付け通報、自己覚知等をいう。

(2) 出動指令 指令センターからの災害活動に関する命令を発する通信で、火災指令、救急指令等をいう。

(3) 緊急通信 指令センター又は災害の現場から発する当該災害に係る緊急かつ重要な通信で、行動命令、出動要請等をいう。

(4) 現場情報 災害の現場から指令センターに通知する当該災害の情報(緊急通信を除く。)に関する通信で、状況、経過報告等をいう。

(5) 支援情報 指令センターから災害現場に通知する現場活動の応援又は支援の情報(緊急通信を除く。)に関する通信をいう。

(6) 業務通信 前各号以外の業務上必要な通信をいう。

第2節 有線通信

(災害通報の受信)

第9条 指令センターの通信取扱者は、災害通報を受信したときは、災害種別、発生場所、発生状況等を確実に把握しなければならない。

2 指令センター以外の場所で災害通報を受信した消防職員は、その内容を直ちに指令センターに伝達するとともに、上司に報告しなければならない。

(出動指令及び予告指令)

第10条 出動指令は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 火災指令

(2) 救急指令

(3) 救助指令

(4) 救急救助指令

(5) 警戒指令

2 指令センターの通信取扱者は、前項の出動指令を行う場合において、あらかじめ、庁内放送、無線又は有線による予告指令を行い、消防隊等の出動の迅速化に努めるものとする。

(出動指令の受令確認)

第11条 前条第1項の出動指令を受けた署所の通信取扱者は、その受令の確認の操作を行わなければならない。ただし、速やかに指令センターに無線で通知した場合は、この限りでない。

(関係機関等への通報連携)

第12条 指令センターの通信取扱者は、災害通報を受付した場合は、関係機関等に直ちに災害の発生を通報し、必要に応じて当該関係機関等との連携に伴う情報交換に努めなければならない。

(不確実な災害通報受信時の措置)

第13条 指令センターの通信取扱者は、119番通報の内容が不確実であるときは、この回線の保留を行い、災害状況等の再確認に努めなければならない。この場合において、回線保留の時間は必要最低限とするものとする。

(庁内放送による一般業務通知)

第14条 指令センターの通信取扱者は、気象情報等同一の内容を通知する必要があるときは、庁内放送により一斉通知を行うことができる。

(1) 火災指令 火災トーン

(2) 救急指令 救急トーン

(3) 救助指令 救助トーン

(4) 救急救助指令 救急救助トーン

(5) 警戒指令 警戒トーン

(6) 一斉通知 通知トーン

第3節 無線通信

(無線通信の原則)

第16条 無線通信は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する任務の遂行に必要な事項に限るものとする。

(無線通信の混信防止)

第17条 無線局は、他の無線局に対し、その運用を阻害するような混信電波の発射その他の妨害をしてはならない。

(無線通信の識別)

第18条 消防隊等が無線通信を行うときは、無線局の識別信号(呼出名称をいう。)を付し識別を明らかにしなければならない。

(携帯無線機の運用)

第19条 消防隊等が災害等に出動するときは、携帯無線機の携行に努め、現場活動等においてその効果的な運用を図らなければならない。

(現場情報)

第20条 災害に出動した指揮者又は隊長は、陸上移動局等により現場の状況を、逐次、指令センターに報告しなければならない。

(支援情報)

第21条 指令センターは、無線通信等により現場活動の応援又は支援の情報を、逐次、現場の指揮者又は隊長に報告しなければならない。

第4節 無線通信の統制

(通常時における陸上移動局のチャンネル位置)

第22条 通常時における陸上移動局のチャンネル位置は、救急車にあっては救急波、それ以外にあっては消防波とする。

(陸上移動局のチャンネルの切替え)

第23条 陸上移動局のチャンネルの切替えは、原則として指令センターからの指示によるものとする。ただし、陸上移動局は、チャンネル切替えの必要がある場合は、指令センターの了解を得て切り替えることができるものとする。

2 指令センターの通信取扱者は、主運用波又は統制波を使用するときは、近隣の消防本部に連絡し、調整しなければならない。

(無線局の開局及び閉局の制限)

第24条 基地局及び卓上型固定移動局は、常に開局しておかなければならない。

2 陸上移動局が常置場所を離れるときは、故障等の場合を除き、指令センターに開局の旨、内容及びその用務場所(火災等の災害出動にあっては、開局の旨のみとする。)を送信するとともに、帰庁するまでは閉局してはならない。ただし、陸上移動局がやむを得ない事由により、一時閉局しようとするときは、その後の連絡方法等を送信し、指令センターの了解を得て閉局するものとする。

3 携帯無線局(消防隊等の隊員が携帯して運用する無線局をいう。)は、通信を行う必要があるときに開局するものとする。

(無線局の通信系統)

第25条 無線局の通信系統は、基地局と陸上移動局間を原則とする。

2 緊急業務における通信系統は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとすることができる。

(1) 分隊内における陸上移動局間

(2) 指揮者又は消防車等の隊長(その隊長に代わる隊員を含む。)の陸上移動局間

(無線通信の管制)

第26条 消防署長又は指令センターの通信取扱者は、円滑な無線通信を図るため、各陸上移動局の通信内容の緊急性を考慮し、通信順位の決定、通信の停止等の措置を講じなければならない。

2 前項の規定による措置を受けた無線局は、それに従わなければならない。

第5節 記録

(通報の録音)

第27条 指令センターは、119番による通報の内容を録音し、その録音を5年間保存しなければならない。ただし、特異な事案については、必要な期間保存するものとする。

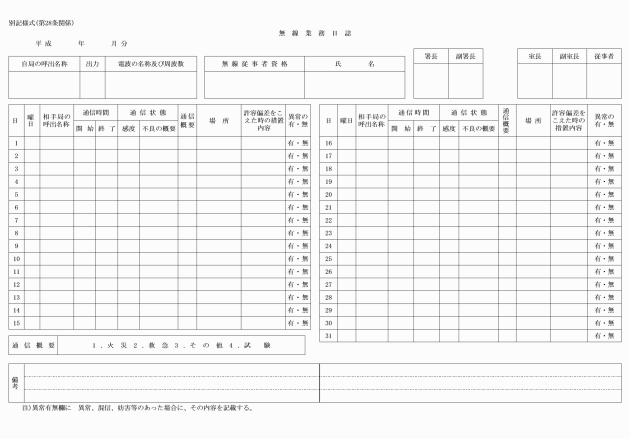

(無線通信の記録)

第28条 基地局には、無線業務日誌(別記様式)を備え、無線通信について、必要な事項を記録しなければならない。

第6節 点検及び整備

(点検の種類)

第29条 通信施設の点検は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検

(2) 定期点検

(3) 臨時点検

(毎日点検)

第30条 消防署長は、通信取扱者に毎日1回以上その所属における通信施設の点検を行わせなければならない。

(定期点検)

第31条 通信業務管理者は、通信施設で法定資格を必要とする点検について、法定資格を有する者に委託し、定期に点検を行わなければならない。

2 通信業務管理者は、前項の委託した業者から点検結果報告書を提出させ、その報告書を3年間保管しなければならない。

(臨時点検)

第32条 通信業務管理者は、通信施設に障害が発生し、又はそのおそれがある場合は、直ちにその復旧に努め、復旧不可能なときは、委託業者に緊急の修理を依頼するものとする。

2 前項の点検を行ったときは、委託した業者から点検結果報告書を提出させ、その報告書を1年間保管しなければならない。

(保守整備)

第33条 通信業務管理者は、法令に定められた技術上の基準に従い、通信施設の保守管理のため必要な整備を行わなければならない。

(試験通信)

第34条 通信業務管理者は、指令回線及び無線局の機能試験のため毎日定時に試験通信を行わなければならない。

2 指令回線の試験通信を臨時に行うときは、事前に相手方にその旨を通知するものとする。

3 基地局が無線局の試験通信を臨時に行うときは、事前に相手局にその旨を通知するものとし、陸上移動局が試験通信を行うときは、相手局の了解を得なければならない。

(事故等発生時の措置)

第35条 通信取扱者は、通信施設に障害が発生し、又はそのおそれがあるときは、応急の措置を講じるとともに、直ちに当務長に報告しなければならない。

2 通信取扱者は、通信施設の損傷、忘失事故等を発見し、又は発生したときは、直ちに当務長に報告しなければならない。

第3章 雑則

(通知)

第36条 当務長は、次に掲げるとき、又は情報を入手したときは、速やかに指令センターに通知しなければならない。

(1) 所属車両が、出動不能となるとき、及びそれが復旧したとき。

(2) 所属車両の配置変更があったとき。

(3) 美作市火災予防条例(平成17年美作市条例第238号)第45条第1号から第5号までに定める火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等に関する情報

(4) 前3号に掲げるもののほか、通信指令業務に必要な情報

(その他)

第37条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

附則(平成18年3月29日消防訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月26日消防訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和4年1月19日消防訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月19日から施行する。