○美作市防災行政無線局管理運用規程

平成17年3月31日

消防訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美作市が地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関して開設する防災行政無線局(美作市防災行政無線施設条例(平成17年美作市条例第20号。以下「条例」という。)第4条に規定する固定系及び移動系をいう。)の適正な管理及び運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(無線局の総括管理者)

第2条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、市長とする。

(管理責任者)

第3条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務部長とする。

(通信取扱責任者)

第4条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者(電波法(昭和25年法律第131号)第2条第6号に規定する者をいう。以下同じ。)を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、総務部危機管理室長とする。

(無線従事者)

第5条 無線従事者は、職員のうち電波法第40条第1項に規定する無線従事者の資格をもった者のうちから、総括管理者が指名する。

2 無線従事者は、通信取扱責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作業務に従事する。

3 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成を図るとともに、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者の配置に努める。

(通信取扱者)

第6条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(無線従事者の任務)

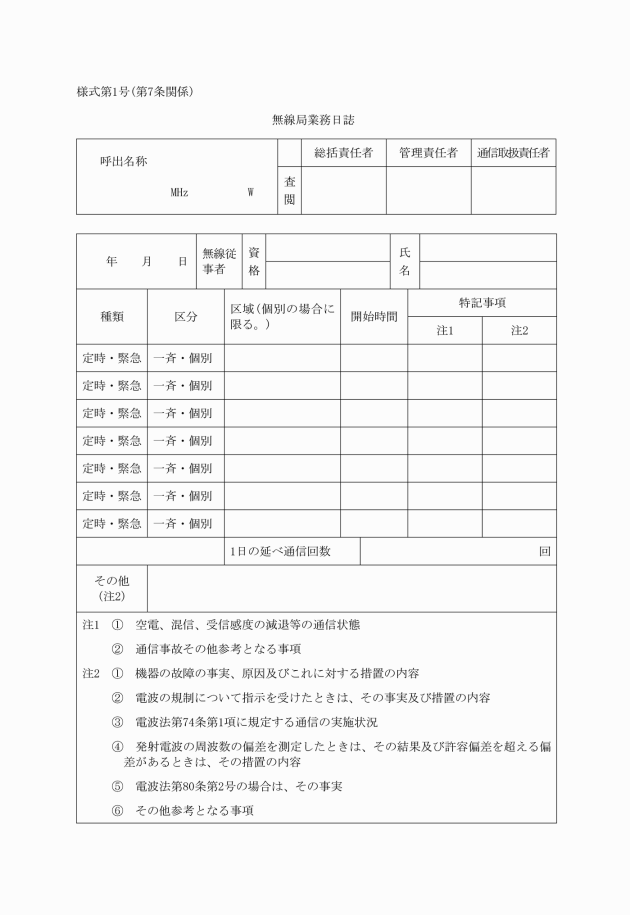

第7条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線局業務日誌(様式第1号)に無線記録などの必要事項を記載する。

2 基地局に配置された無線従事者は、通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者が行う無線設備の操作を指揮監督する。

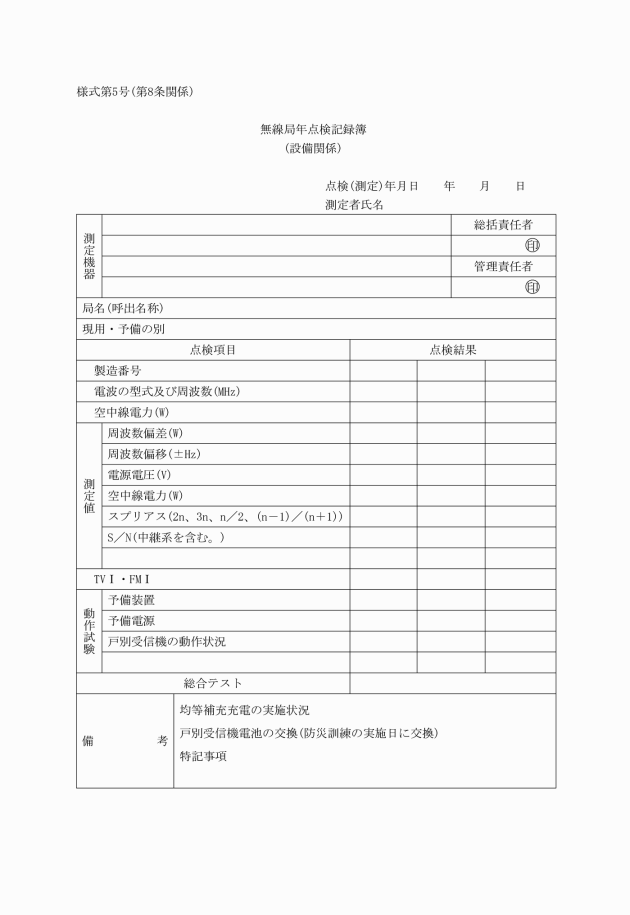

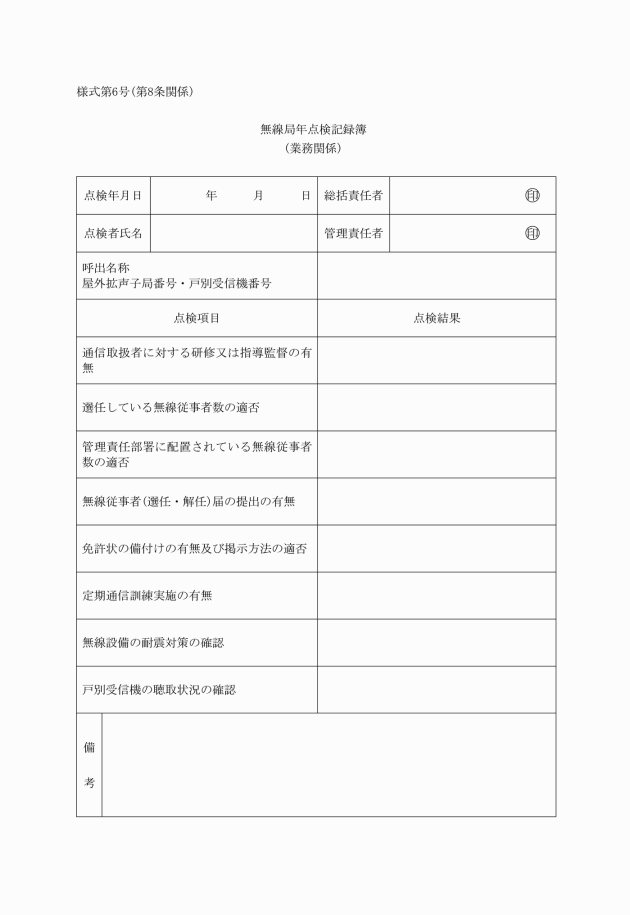

(無線設備の保守点検)

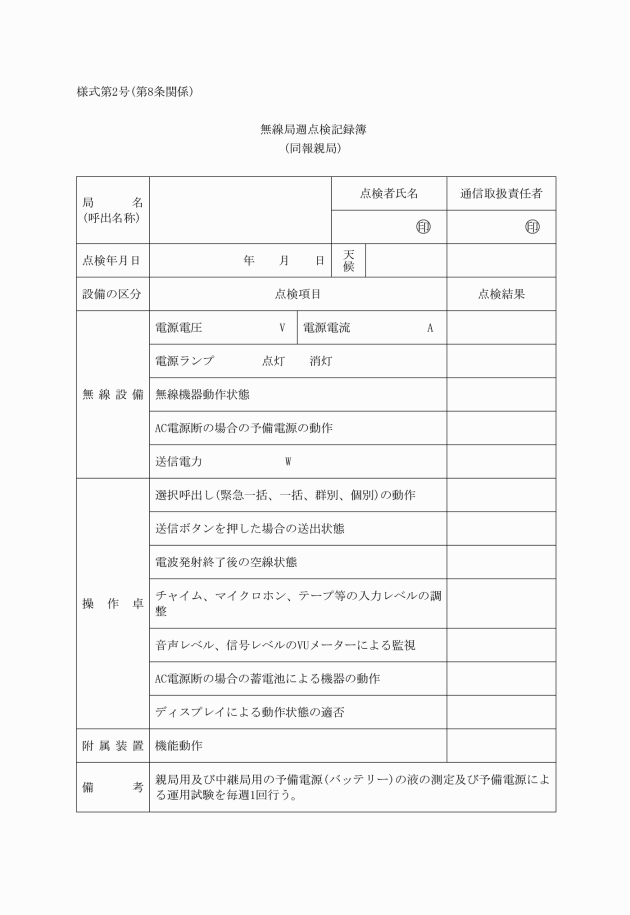

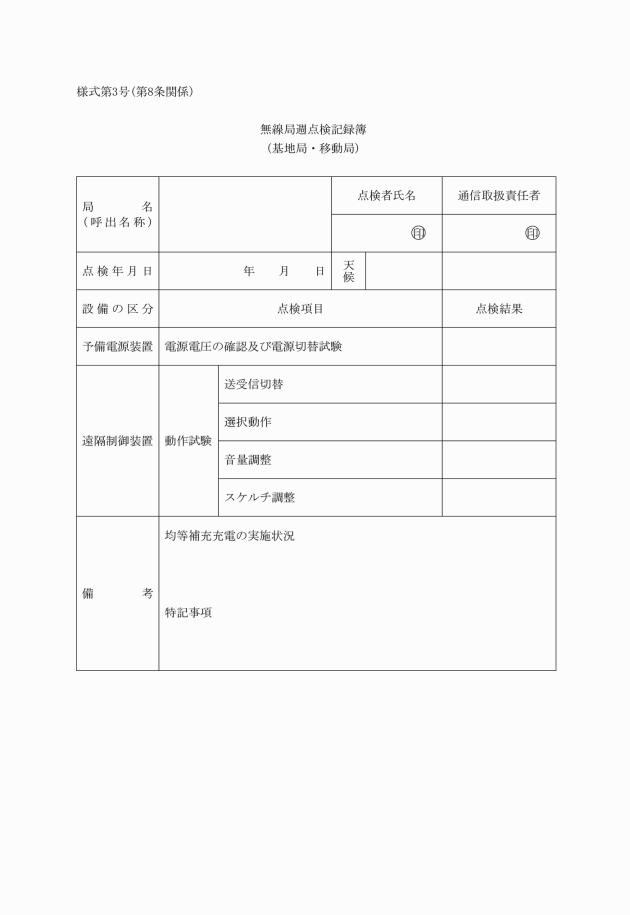

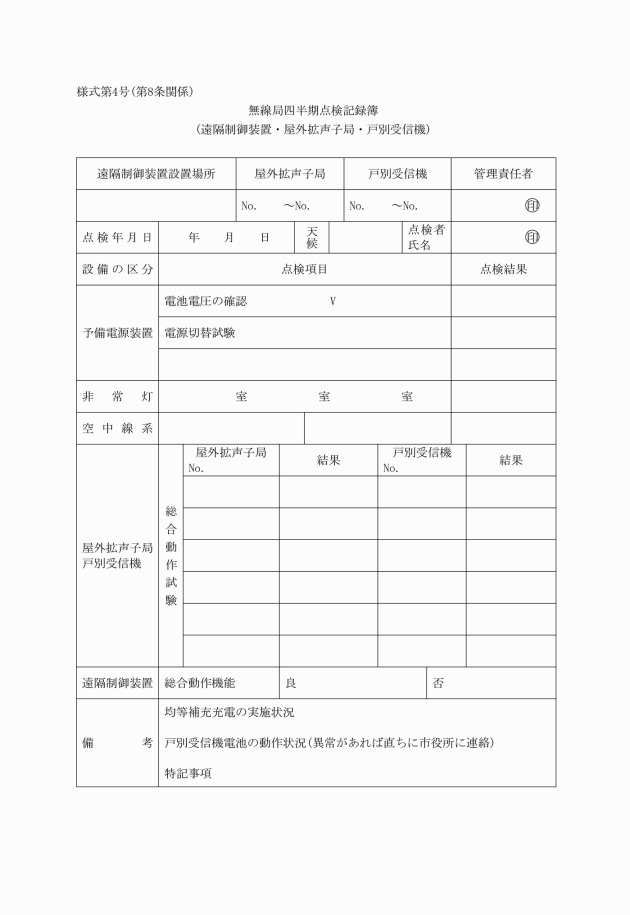

第8条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 週点検

(2) 四半期点検

(3) 年点検(年1回以上)

3 点検の結果は、点検記録簿に記録する。

4 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 週点検 通信取扱責任者

(2) 四半期点検 管理責任者

(3) 年点検 総括責任者

5 予備装置及び予備電源は、年1回以上使用し、機能を確認する。

6 戸別受信機は、必要に応じ借受の協力を得て、その動作状況等を確認する。

7 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに総括責任者に報告し、措置をとること。

(通信訓練)

第9条 総括責任者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行う。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 年1回

(2) 定期通信訓練 四半期

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練を重点として行う。

(通信の種類及び時間)

第10条 通信の種類は、固定系においては定時通信、随時通信、時報及び緊急通信とし、移動系においては随時通信及び緊急通信とする。

2 定時通信、時報の通信時間は、通信取扱責任者が管理責任者の承認を得て親局ごとに別に定めるものとする。

3 随時通信は、平常時に必要の都度行う。

4 緊急通信は、火災、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行う。

(通信事項)

第11条 通信事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 地震、台風等に関する予・警報の伝達など防災行政に関する事項

(2) 市の公示事項及び広報事項に関する事項

(3) 火災・風水害、人命救助、病害虫異常発生等緊急事態に関する事項

(4) 農林畜産物の生産、流通及び技術情報に関する事項

(5) 農業後継者の育成及び資質の向上、研修等に関する事項

(6) 同報無線利用者協議会の広報に関する事項

(7) その他市長が必要と認めた事項

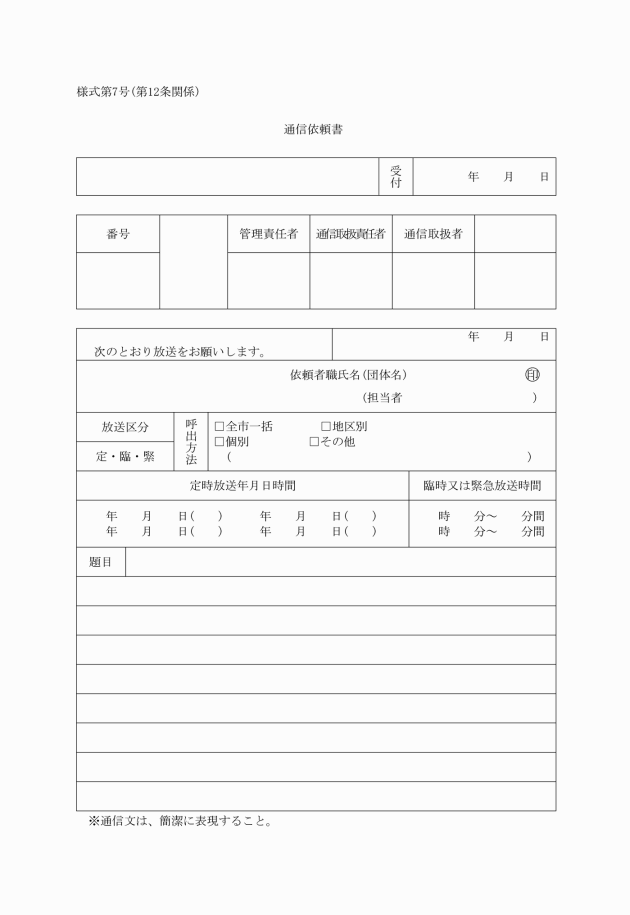

(固定系通信の申込み)

第12条 固定系無線施設の通信(以下「固定系通信」という。)の申込手続は、次の定めるところによる。

(1) 固定系通信の依頼をしようとする者は、通信依頼書(様式第7号)を別に定める時までに管理責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。この場合において、届出を受けた者は、その内容を通信依頼書に記入しなければならない。

(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定する。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知する。

(通信の制限)

第13条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(通信の方法)

第14条 通信の方法は、次による。ただし、緊急事態が発生した場合は、この限りでない。この場合の通信方法は、必要最小限の事項を伝達できるものでなければならない。

(1) 固定系無線施設

ア 一括呼出し

イ グループ呼出し

ウ 個別呼出し

(例)

平常時

「こちらは みまさかしおおはらです。1~2回…通信内容…以上で終わります。

こちらは みまさかしおおはらです。1回」

災害時

「こちらは、みまさかしおおはらです。1~2回…災害に関する通報内容…以上で終わります。

こちらは、みまさかしおおはらです。1回」

(2) 移動系無線施設

ア 呼出し

① 相手局の呼出名称 3回以下 (例)ぼうさいおおはら1

② こちらは 1回 (例)こちらは

③ 自局の呼出名称 3回以下 (例)ぼうさいおおはら

イ 応答

① 相手局の呼出名称 3回以下 (例)ぼうさいおおはら

② こちらは 1回 (例)こちらは

③ 自局の呼出名称 3回以下 (例)ぼうさいおおはら1

(3) 固定系及び移動系の試験電波の発射

① ただいま試験電波発射中 3回

② こちらは 1回

③ 自局の呼出名称 3回以下 (例)みまさかしおおはら

2 呼出し又は応答を行う場合において、固定系通信の平常時及び確実に連絡設定が認められるときは、呼出しの場合は「こちらは」及び自局の呼出名称を、応答の場合は相手局の呼出名称を省略することができる。これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。

3 必要のない無線通信は、行わない。

4 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔にする。

5 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにする。

6 無線通信は、正確に行い、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正する。

附則

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

附則(平成27年3月23日消防訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。